最近《鬼滅之刃:無限城篇》上映,讓我又想起了最讓我共鳴的一個角色 —— 我妻善逸。

跟其他角色比起來,善逸不像炭治郎那樣溫柔堅毅,不像宇髓天元那麼閃亮耀眼,甚至常常哭、常常喊「死定了」,明明不想戰鬥卻又總在關鍵時刻硬撐著上場。

但也正是這樣一個「怕爆、逃避、又不想讓人失望」的人物,讓我在北漂、升學與工作路上的困惑中,找到了一點力量。

如果你也曾經懷疑自己、無法做選擇、或陷入「一直練習卻沒變強」的迷惘,那麼善逸的故事或許能帶給你一些啟發。

刻意練習的誤區:那些鬼滅教我的事情

到了台北發展之後,接觸到了很多課程或是經驗分享,老實說剛開始覺得很棒也充滿新鮮感,但到後來慢慢覺得像肥肉充滿的滷肉飯一樣,發現吃了不一定健康也有點膩。

另外一個比較特別的是意外常在台北的麥當勞、7–11、漢堡王聽到人們在分享創業、高報酬投資還有做入會費繳交的交易,這部分實在有點問號?

所以想來談談善逸這個人物帶給我的小小啟發,想看善逸的故事,推薦可以看 17 集,傳送門在這邊,文章中的截圖大多也都是從影片中截出來的。

https://www.linetv.tw/drama/10441/eps/17

我妻善逸:全作最怕死的主角,卻也最讓人共鳴

164.5 公分 | 58kg | 16 歲 | 9 月 3 日生 | 處女座

一頭黃髮的善逸在劇中是個總是貪生怕死、還沒找到喜歡的自己、遇到危險大多選擇是逃避的人物。

黃頭髮的善逸,不是染的,是怕爺爺打他逃到樹上被雷劈的結果,總是說「死定了死定了」,在劇中不是最強的,但肯定是最真實的。

善逸的膽小與逃避、內心的掙扎,對我來說反而更像一般人會遇到的樣子。

善逸: 我一直都知道要好好努力,可是我會害怕,會逃避會哭,我想要改變,我想要成為有用的人。

我自己以前也是那種「柿子挑軟的吃」、「只做有把握的選擇」的人,高中時從沒人問過我長大想成為什麼樣的大人,大學就要直接選一條人生路線?那時候真的滿頭問號。

當年大學畢業只推甄了系上資訊應用組,校外一所都沒申請也沒報名補習跟考試,心態上就是大學修的研究所課程不會白費,加上體驗過一學期十主科訓練後真的厭倦也不想多花成本在無意義的考試上。

鬼滅之刃教我的事:刻意練習 ≠ 真實成長

善逸的成長歷程就像我們現實生活的投影。

善逸的爺爺曾是鬼殺隊的柱,對善逸來說更是個嚴格的教練,善逸在前期做的很多訓練其實都跟我們小時候所受的訓練一樣。

善逸即便軟弱各種逃避,卻仍能夠在爺爺的引導下成為鬼殺隊員,為了保護些什麼而成長。

當善逸不斷的逃跑不斷的被罰,也曾跟爺爺說:「其實,我也想回應你的期待,可是我做不到,別看我這樣,我也瞞著你偷偷修行,完全沒睡,但依然沒有一點成果。」

我們都曾經有過的經驗

- 在升學、補習、職場裡,花了大量時間做「別人說應該做的練習」,結果卻不一定有效。

- 長輩、社會、體制給我們的設定,讓我們在害怕被處罰或被貼標籤的情況下進行訓練,去追求那些有條件的幸福。

我的國中故事

- 國中剛開始在學業成績後段的班級,全年級 14 班班排前三但校排 100~200 名。

- 因為後段班標籤,有時國文課甚至直接放我們去操場打球。

後段班的日常

- 因為太皮(北爛),常和同學一起被導師處罰體能訓練:鴨子走路、青蛙跳、追逐跑…

- 印象最深刻的懲罰:

- 放學後被打屁股打到掃把斷掉

- 上課到一半被叫去停車場跳蛙跳

- 體能訓練結束後腿超痛,上下樓梯要用扶手。

- 隔天走路上學常常遲到 → 遲到又會被罰站 → 再被懲罰,形成惡性循環 Orz

- 其他國中「技能」:

- 用珍珠或衛生紙弄濕丟到牆壁或屋頂

- 用手指頭轉書

關鍵的轉折

- 國中三年,我換過五次導師、三次班級。

- 原班級導師當時升任訓導主任,在校務會議堅持原班不能被拆。

- 原班級新導師主打「睡眠學習法」,甚至說如果我不適應,可以回原班上課睡覺也沒關係。

- 後來原班級被學校半放棄,我被抽到新的升學班,幸運遇到願意花時間引導我的老師。

因為沒有被放棄,我常在下課被叫去辦公室抄筆記、午休到訓導處罰寫和補考。雖然過程嚴格,但我慢慢成長,最終進步到全校前十名。

雖然他確實揍我揍得太兇了,但他從來沒有對我失望

但即使到了今天,仍舊不能理解過去體制內的教育還有升學率對人生有什麼意義。

會有現在的成就,不過也只是在關鍵時期受到了幸運的引導,因此認為天賦和運氣比起努力更重要。

雖然某個層面來看努力不會騙人,但以籃球賽來說平均身高 160 要打贏 180 在努力相同的情況下就是勝率較低,就像如果我沒被分配到升學班,我也不會有機會進步到全校前十名。

我認為好的教練應該是讓晚輩發現且能夠發揮長處,而不是讓肥宅刻意練習短跑或是讓肌無力的人把成為舉重選手當目標。

BTW 底下這個中文配音超級好笑 XDDD

刻意練習的盲點:印表機會考試,不代表你會生活

上了大學之後,我放棄理解理工科的科目,為了通過考試接受和訓練自己成為印表機成為考試機器。

刻意練習本身是為了做腦神經迴路連接優化,在某些低階工作上是非常適合的,像是騎腳踏車、游泳初期就需要刻意練習,練習平衡和維持動力,而後就是靠神經迴路自然反應。

我考試的方法是在固定教室 + 聽固定音樂 + 抄寫特定科目的相關知識。後來甚至鍛鍊出知道花半小時可以拿幾分花一小時又能多拿幾分,有時候甚至會有這學期可以前十名的感受。

在這裡我可以很確定的告訴大家,學習做學問和考試競爭是兩件事情,會學習的人不一定會考試反之會考試的也不一定會學習。

值得注意的是腦區發展在 20+ 逐漸發展並到達顛峰,30+ 後會比較依賴過去的鍛鍊。

而因為每個人腦區神經突觸的過往發展並不同,視覺、聽覺、觸覺、抽象的反應程度也都存在著差異,這個部分就需要透過嘗試去找到適合自己的成長方式。

在學校和社會的框架中成長,過程中往往會受到很多的餵食。

在學時有應試相關套餐,職場會被推廣成功人士模板外帶全家餐,年輕一代又把這套模版稱作 Role Model。

為了符合這樣的框架,滿坑滿谷的書跟課程,被灌食幾年下來,我是真的覺得快可以噴飯了?雖然網路加速很多教學和分享很棒,但也會開始讓被餵食的我們失去思考的能力。

這類分享大多會把事拆解成有再現性的基礎功能單位,然後想辦法讓接受方能練習,會容易誤以為變強只是時間問題。

在現實中因為表現不佳、薪水太低、能力不足、不滿意現況後,就會想要偷懶的透過模版改變自己。但錯的事情練習一百次也不會有用,找了一個錯誤的方向努力到最後還是錯的,是一個愛一個不會愛你的人一輩子相對會很難感到幸福的道理。

時間拉回現在,你能夠確定愛迪生在現代還有辦法成為發明家?而不是為了還學貸和房貸選擇在台積電輪班?

沒有天賦的過度努力可能終其一生就只是個秀才而已,而在不對的時間做不對的努力可能也無法達到適合自己的成功。

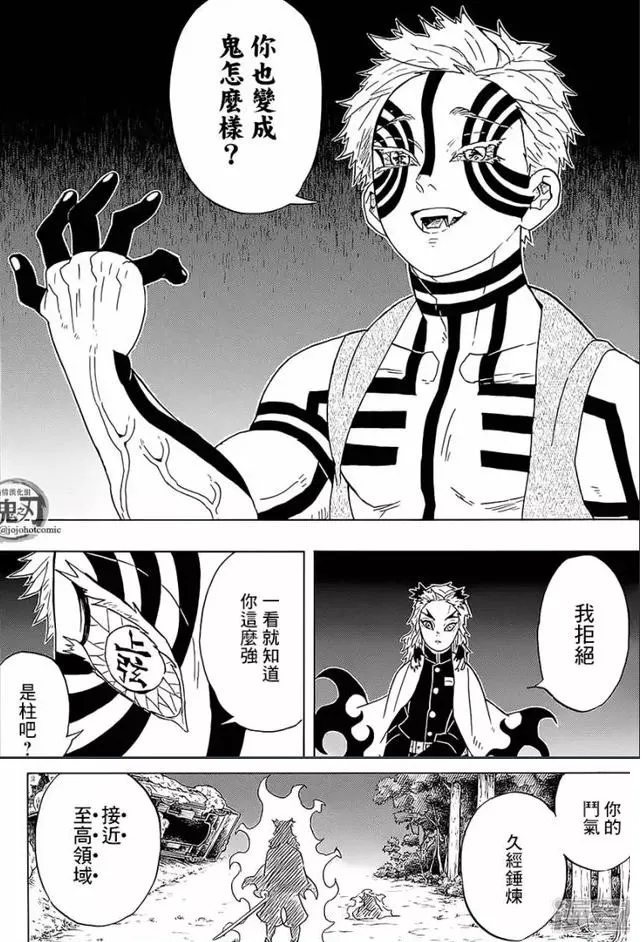

只有一招的善逸,卻也能開創第七型

善逸一直練的是「雷之呼吸・壹之型」,一開始被人瞧不起。可是他爺爺對他說:

培育者爺爺:「既然你只能學會一招,那就將這一招磨練到極致的極致。」

善逸後來創造了「雷之呼吸・第七型」,那不是別人教的,是他在原本一招上磨出來的自創之招,是自己的東西。

每個人都可以練出自己的「第七型」,只不過它不會出現在成功學書籍裡,也不會在網路神人教學中找到,而是來自一次次試錯與成長。

回到「刻意練習」的主題——為什麼明明是同一位師父,善逸卻只學會了一招?

善逸的故事告訴我們,完全複製教練的訓練方式,不一定必要,也不一定有用。

就像善逸最後打敗師兄、完成師父未竟的使命一樣,我們不一定要成為標準答案裡那種「典型的強者」。

反而應該找出屬於自己的能力型態、節奏與專長,從那裡開創出真正的價值。

就像我,拿到大學文憑後,難道就能算是受過教育的知識份子嗎?還是其實只是一台列印速度比較慢的考試機器?

回顧過往,才發現自己在求學過程中,其實放棄了一些重要的東西。

碩士班時期,我曾經很想休學,因為初期覺得和大學差異不大,都只是被灌輸在既定框架內的知識。

直到開始寫碩士論文,我才真正避開了「刻意練習的歪樓」,學會運用所蒐集的知識,走到知識的邊界並嘗試突破。

這讓我想起了龍馬全國大賽的最後一場比賽,在想起了爸爸問他 “龍馬,你覺得網球好玩嗎?” 後進入了無我堂奧最後一道天衣無縫的境界。

這個境界說起來也蠻北爛的,就只是要在這個當下喜歡打網球。因為幸村被網球以外的事物所影響,執念太深越想追求反而越無法達到。

善逸的師兄直到最後也是搞不清楚為什麼有這第七招? 為什麼都成為鬼還會輸了?

方法與懶人包這麼多,如果照做就能變強,那整個台灣不就都是天才了嗎?

所以說,刻意練習或模仿英雄故事其實是有風險的——失敗可以輕易複製,但成功往往難以複製。

就像圍棋老師很多,但並不是每個人都能成為棋士。對棋士來說,從 0 到 1 的思考與學習過程更為重要。

好的老師只能引導出適合後輩的成長方法,卻無法直接製造成功。

這整個故事中,最變態的是我們在每個階段,好像都覺得要為下階段而磨練和準備,那怎麼沒有人好好想過為了現在做準備?有沒有比起模版、比起刻意練習還要重要的事情?

這個時代,不缺算計,只差計算,比起薪水 22K,在我們剩不到 22K 的日子中,該怎麼設計我們接下來的生活?下一個十年我們又會在哪裡?

在鬼滅之刃中,善逸這個角色,最貼近小編成長的過程也最有感觸,從小開始,從那個什麼都不會、什麼都做不好的我們,慢慢學習理解和適應社會規則,配合著社會交辦給我們的任務而努力生存,在持續的探索和更深刻的認識自己後,慢慢成為了有能力保護他人的存在。

回想起小時候,也常常透過忙碌來避開無法解決的困難和對未知的害怕,像是那些一學期八主科九主科十主科提早超修研究所課的日子,每個學期完全沒有心力去想其他的東西。

研究所的第一年每周只有被問進度,真的感受不到學習的意義,在很想休學的時候選擇申請交換學生換個方式暫停學業,一直是到寫了碩士論文才理解導師想帶給我們的是什麼。

也許,成長的過程看的不是物質探索的速度,是看心裡放什麼東西。

喜歡這篇文章,請幫忙拍拍手喔 🤣